2013年11月01日06:00

【2】串カツ・透明人間・ピタゴラスイッチ≫

カテゴリー │10/24 サイエンスカフェ

10/24、静大工学部で行われた「サイエンスカフェinはままつ」での

戸田三津夫先生(静岡大学大学院・工学研究科)のお話、続きです。

戸田先生のお話

「佐鳴湖は、水からも、湖底の泥からも、

(ダイオキシンやカドミウムのような)

有害物質が検出されたことはありません。

”佐鳴湖の魚を食べたら死んじゃうんでしょ?” という人が未だにいますが、

もしそうなら、佐鳴湖のまわりには、

魚を食べたカワウたちがばたばた死んでいるはずです。(笑)

佐鳴湖の魚を食べても全く問題はありません。

佐鳴湖のハゼ、冬のフナは美味しいです。

スズキは少し水っぽいですが、塩分濃度が薄いからしかたないですね。

汚れは「有機物」であって、

「水替えをしなくて、餌をやり過ぎの金魚鉢」の状態なんです。

濁りの半分はプランクトン、残りは土です。」

‥「人間の都合でこうなった」、うむ。

下水道の普及率が9割である現在、

大きな原因は、生活排水ではないのですね。

【訂正】

「生活排水は主原因でないのは何とも言えないところです。

10%と言っても、結構負荷になっているはずです」

と戸田先生よりご教示いただきました。

詳しくは、この記事末尾をごらんください。

”人が肥料を捨てて、植物プランクトンが目を覚ます”

庭や畑に使う肥料が、雨で川に流れ込み、

浜名湖や佐鳴湖の汚濁の原因になっているようです。

(8月に、佐鳴湖とその周囲を視察し、講演をしてくださった

東京大学の山室真澄先生は

「佐鳴湖には植物プランクトンは多いが、何故か動物プランクトンが少ない」

と仰っていたのですが、

肥料の流れ込みが多すぎて、植物プランクトンが増えすぎているのかな??)

だから、浜松市では、こんなチラシを配っているそうです。

◎農地や家庭菜園で肥料を使われる皆さまへ◎

(クリックすると大きくなります)

(クリックすると大きくなります)

「浜松市では、浜名湖や佐鳴湖の水質浄化をめざして、

下水道の整備や合併処理浄化槽の設置、

工場の排水規制などを進めておりますが、

猪鼻湖や庄内湖の全窒素濃度は、環境基準値を上回っています。

この要因の一つとして、農地や家庭菜園で使われた肥料成分が、

地下水に溶け出したり、降雨時に土壌と共に流出したりすることによって

湖内に流入していることが考えられます。

浜名湖や佐鳴湖の水質改善のため、

皆さまにも肥料の使い方や土壌の流出の抑制にご協力をお願いします。」

「広報はままつ」2013年2月号にも、同様な呼びかけがありました。

また他にも、検索してみると、こんな素敵な記事もありました。

猪鼻湖をみかんがきれいにする日 / エコノワマガジンVol.5

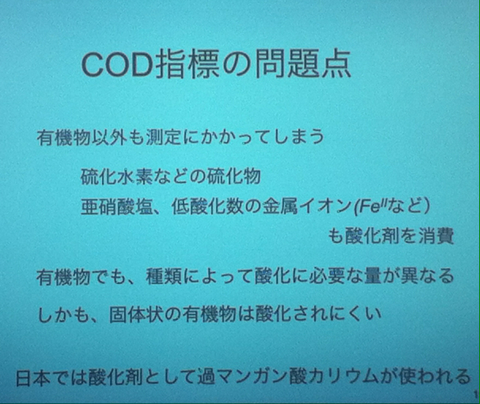

戸田先生の話に戻りまして、佐鳴湖をワーストと位置付けた、

「COD」で汚れを測る原理は?

「串カツの勘定を、串の本数でするようなものです」

おもしろい!

そして、有機汚濁指標CODとは?

汽水に適用するには問題があるかもしれません とのこと。

東大の山室先生も、

「CODが高いのは汽水湖ではあたりまえ。

汽水湖は環境基準の達成率が低いものです。

ですから、CODよりもTOCを採用すべき、と環境省に働きかけています」

と仰っていました。

(TOC とは、まもなく、戸田先生のご説明に出てきます。)

そして、測定の原理‥

面白いですねー。こんなこと考えたことなかった!

でも‥

おもしろい(笑)

串の数を数えるのに、いくつか方法があるんですね。

(‥しかし、かぞえもれが出やすい方法なら、変えてはどうでしょう。。)

東大の山室先生が、CODよりも優先すべき、

と環境省に働きかけているTOCとは、こういう調べ方なんですね。

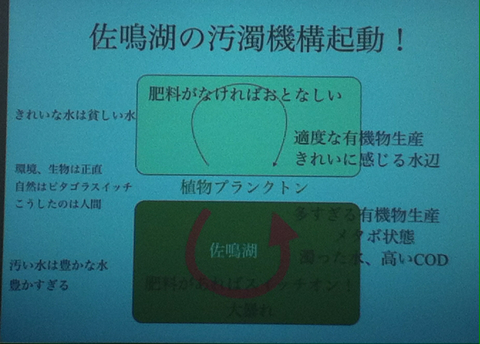

そして、佐鳴湖は何故汚れるか?

植物プランクトンの元素構成は

C:N:P = 106:16:1

C(炭素)が圧倒的に多くて、N(窒素)とP(リン酸)は少ない。

つまり、

N(窒素)とP(リン酸)はもともと自然界に足りないもの。

人間が住むと、畑や庭に撒かれた肥料が川に流れ込み、

これらが供給されてしまう。

つまり、

戸田先生のお話

「自然界ではリンと窒素は欠乏していて奪い合いです。

なので、コナラは、秋にドングリや葉を落としますが、

その中にはリンと窒素は含まれていません。

リンと窒素は、ちゃんと木の本体に残してあるんです。

【訂正】

「落ち葉や枯れたアシに

リンや窒素がほとんど含まれていないのは正しいですが、

ドングリには豊富に含まれています。

それは、子孫を増やすために初期投資が必要だからです。

支度金のような形で種子や地下茎、むかごなどには

貴重な養分が振り分けられます」

と戸田先生にご教示いただきました。

ヨシも、窒素とリンは地下茎に入れて、枯葉には残っていません。

だから、枯れた葉を刈り取ってもあまり意味がなくて、

青々とした葉を刈るのが理想的です。」

うーーむ。

(それでも、11月9日のヨシ(葦)狩りは参加したいと思っています。

未経験なので。)

N(窒素)とP(リン酸)はもともと自然界に足りないもの。

人間が住むと、供給されてしまう。

というわけで、

人間が住むと、「ピタゴラスイッチ」のように、

佐鳴湖の汚濁機構がぴこーんと起動しちゃうんですって。

(右下~下中央が見にくくなっていますが、

多すぎる有機物生産

メタボ状態

濁った水、高いCOD

肥料があればスイッチオン!

大暴れ

と書かれています。

戸田先生の表現、ユーモラスで味わい深し。)

「佐鳴湖の濁りは、水替えをせずにエサをやりすぎの金魚鉢状態」。

どんなエサかというと、肥料に含まれるリンや窒素。

ということですね。

COD指標の問題点も示されました。

そして、佐鳴湖のヨシの植栽について。

東大の山室真澄先生も、

「その湖・その場所の本来の植生に戻すことが大事。

ヨシは眼に見えて腐ったのち、完全に分解するまで3年かかるため、

湖底のヘドロ化の原因にもなる。

宍道湖では、昔は砂地だったところにヨシを植えたら湖底のヘドロ化が加速。

明らかにシジミに悪いので、10年間続けてきたヨシの植栽を今年で中止した。

琵琶湖では、ヨシはもともと川辺や河口に生えていた。

琵琶湖の湖岸は、9割が砂地だったのに、

わざわざ本来生えていなかったところにヨシを植えるのは、環境破壊だと考えます。」

とおっしゃっていました。

このサイエンスカフェ・レポート、

今回は盛り沢山(!)になってしまいましたが、

次回は、戸田先生がかねてより探り出した、段子川の秘密について。

【訂正と補足】

戸田先生より、生活排水とドングリについてご教示をいただきましたので、

本文に訂正・追記しましたが、

生活排水についてご教示いただきました全文を以下にご紹介します。

***

生活排水は主原因でないのは何とも言えないところです。

都市のインフラの整備効率と未接続に対する罰則がないこと、

居住者の事情(経済状況や建替えを検討中など)により

下水道捕捉率は100%にはなりません。

10%未捕捉と言っても結構負荷になっているはずです。

ただ、捕捉しやすい点元(発生地が絞れる)に比べて、

面源(発生地が農地などで広い)負荷の対策は困難で、

そのウエイトが総体的に増していることは確かだと思います。

***

戸田三津夫先生(静岡大学大学院・工学研究科)のお話、続きです。

戸田先生のお話

「佐鳴湖は、水からも、湖底の泥からも、

(ダイオキシンやカドミウムのような)

有害物質が検出されたことはありません。

”佐鳴湖の魚を食べたら死んじゃうんでしょ?” という人が未だにいますが、

もしそうなら、佐鳴湖のまわりには、

魚を食べたカワウたちがばたばた死んでいるはずです。(笑)

佐鳴湖の魚を食べても全く問題はありません。

佐鳴湖のハゼ、冬のフナは美味しいです。

スズキは少し水っぽいですが、塩分濃度が薄いからしかたないですね。

汚れは「有機物」であって、

「水替えをしなくて、餌をやり過ぎの金魚鉢」の状態なんです。

濁りの半分はプランクトン、残りは土です。」

‥「人間の都合でこうなった」、うむ。

下水道の普及率が9割である現在、

【訂正】

「生活排水は主原因でないのは何とも言えないところです。

10%と言っても、結構負荷になっているはずです」

と戸田先生よりご教示いただきました。

詳しくは、この記事末尾をごらんください。

”人が肥料を捨てて、植物プランクトンが目を覚ます”

庭や畑に使う肥料が、雨で川に流れ込み、

浜名湖や佐鳴湖の汚濁の原因になっているようです。

(8月に、佐鳴湖とその周囲を視察し、講演をしてくださった

東京大学の山室真澄先生は

「佐鳴湖には植物プランクトンは多いが、何故か動物プランクトンが少ない」

と仰っていたのですが、

肥料の流れ込みが多すぎて、植物プランクトンが増えすぎているのかな??)

だから、浜松市では、こんなチラシを配っているそうです。

◎農地や家庭菜園で肥料を使われる皆さまへ◎

「浜松市では、浜名湖や佐鳴湖の水質浄化をめざして、

下水道の整備や合併処理浄化槽の設置、

工場の排水規制などを進めておりますが、

猪鼻湖や庄内湖の全窒素濃度は、環境基準値を上回っています。

この要因の一つとして、農地や家庭菜園で使われた肥料成分が、

地下水に溶け出したり、降雨時に土壌と共に流出したりすることによって

湖内に流入していることが考えられます。

浜名湖や佐鳴湖の水質改善のため、

皆さまにも肥料の使い方や土壌の流出の抑制にご協力をお願いします。」

「広報はままつ」2013年2月号にも、同様な呼びかけがありました。

また他にも、検索してみると、こんな素敵な記事もありました。

猪鼻湖をみかんがきれいにする日 / エコノワマガジンVol.5

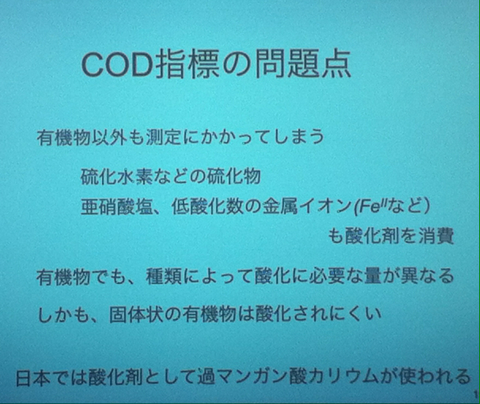

戸田先生の話に戻りまして、佐鳴湖をワーストと位置付けた、

「COD」で汚れを測る原理は?

「串カツの勘定を、串の本数でするようなものです」

おもしろい!

そして、有機汚濁指標CODとは?

汽水に適用するには問題があるかもしれません とのこと。

東大の山室先生も、

「CODが高いのは汽水湖ではあたりまえ。

汽水湖は環境基準の達成率が低いものです。

ですから、CODよりもTOCを採用すべき、と環境省に働きかけています」

と仰っていました。

(TOC とは、まもなく、戸田先生のご説明に出てきます。)

そして、測定の原理‥

面白いですねー。こんなこと考えたことなかった!

でも‥

おもしろい(笑)

串の数を数えるのに、いくつか方法があるんですね。

(‥しかし、かぞえもれが出やすい方法なら、変えてはどうでしょう。。)

東大の山室先生が、CODよりも優先すべき、

と環境省に働きかけているTOCとは、こういう調べ方なんですね。

そして、佐鳴湖は何故汚れるか?

植物プランクトンの元素構成は

C:N:P = 106:16:1

C(炭素)が圧倒的に多くて、N(窒素)とP(リン酸)は少ない。

つまり、

N(窒素)とP(リン酸)はもともと自然界に足りないもの。

人間が住むと、畑や庭に撒かれた肥料が川に流れ込み、

これらが供給されてしまう。

つまり、

戸田先生のお話

「自然界ではリンと窒素は欠乏していて奪い合いです。

なので、コナラは、秋に

その中にはリンと窒素は含まれていません。

リンと窒素は、ちゃんと木の本体に残してあるんです。

【訂正】

「落ち葉や枯れたアシに

リンや窒素がほとんど含まれていないのは正しいですが、

ドングリには豊富に含まれています。

それは、子孫を増やすために初期投資が必要だからです。

支度金のような形で種子や地下茎、むかごなどには

貴重な養分が振り分けられます」

と戸田先生にご教示いただきました。

ヨシも、窒素とリンは地下茎に入れて、枯葉には残っていません。

だから、枯れた葉を刈り取ってもあまり意味がなくて、

青々とした葉を刈るのが理想的です。」

うーーむ。

(それでも、11月9日のヨシ(葦)狩りは参加したいと思っています。

未経験なので。)

N(窒素)とP(リン酸)はもともと自然界に足りないもの。

人間が住むと、供給されてしまう。

というわけで、

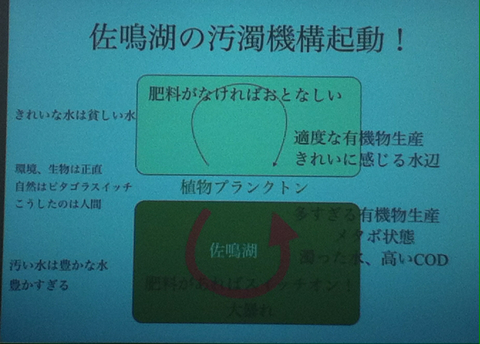

人間が住むと、「ピタゴラスイッチ」のように、

佐鳴湖の汚濁機構がぴこーんと起動しちゃうんですって。

(右下~下中央が見にくくなっていますが、

多すぎる有機物生産

メタボ状態

濁った水、高いCOD

肥料があればスイッチオン!

大暴れ

と書かれています。

戸田先生の表現、ユーモラスで味わい深し。)

「佐鳴湖の濁りは、水替えをせずにエサをやりすぎの金魚鉢状態」。

どんなエサかというと、肥料に含まれるリンや窒素。

ということですね。

COD指標の問題点も示されました。

そして、佐鳴湖のヨシの植栽について。

東大の山室真澄先生も、

「その湖・その場所の本来の植生に戻すことが大事。

ヨシは眼に見えて腐ったのち、完全に分解するまで3年かかるため、

湖底のヘドロ化の原因にもなる。

宍道湖では、昔は砂地だったところにヨシを植えたら湖底のヘドロ化が加速。

明らかにシジミに悪いので、10年間続けてきたヨシの植栽を今年で中止した。

琵琶湖では、ヨシはもともと川辺や河口に生えていた。

琵琶湖の湖岸は、9割が砂地だったのに、

わざわざ本来生えていなかったところにヨシを植えるのは、環境破壊だと考えます。」

とおっしゃっていました。

このサイエンスカフェ・レポート、

今回は盛り沢山(!)になってしまいましたが、

次回は、戸田先生がかねてより探り出した、段子川の秘密について。

【訂正と補足】

戸田先生より、生活排水とドングリについてご教示をいただきましたので、

本文に訂正・追記しましたが、

生活排水についてご教示いただきました全文を以下にご紹介します。

***

生活排水は主原因でないのは何とも言えないところです。

都市のインフラの整備効率と未接続に対する罰則がないこと、

居住者の事情(経済状況や建替えを検討中など)により

下水道捕捉率は100%にはなりません。

10%未捕捉と言っても結構負荷になっているはずです。

ただ、捕捉しやすい点元(発生地が絞れる)に比べて、

面源(発生地が農地などで広い)負荷の対策は困難で、

そのウエイトが総体的に増していることは確かだと思います。

***

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。